Edito

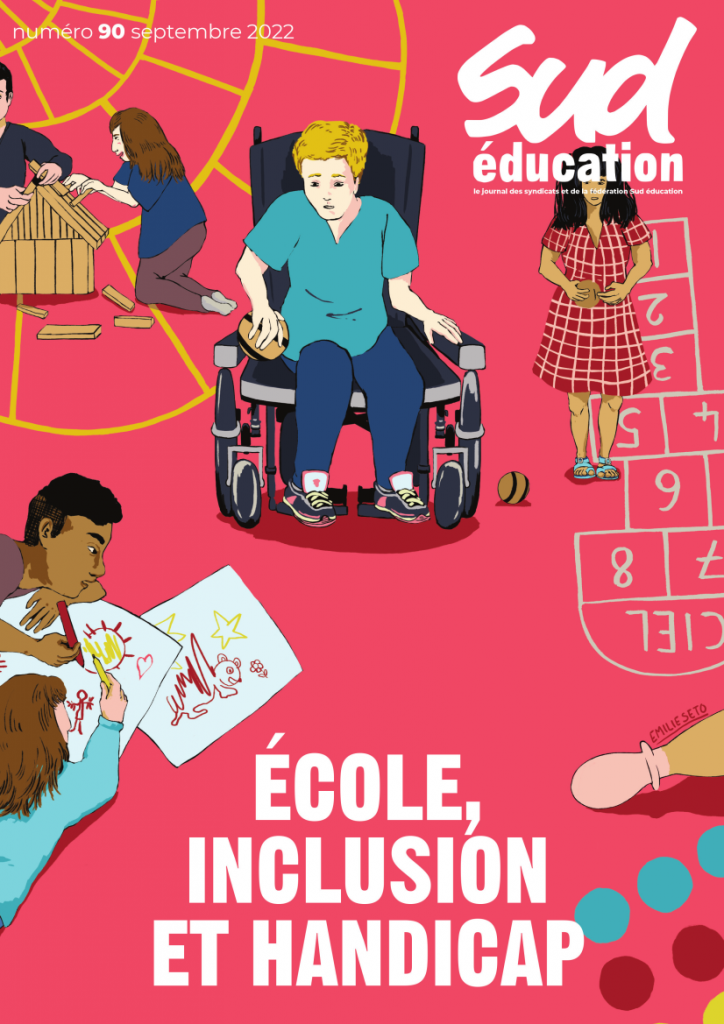

La question du handicap à l’école recouvre trois réalités : celle de la scolarisation des élèves handicapés, celle des personnels handicapés de l’Éducation nationale et celle des personnels AESH, médico-sociaux et des enseignant·es, CPE, AED qui travaillent auprès d’élèves handicapés.

Alors que le ministère de l’Éducation nationale a fait de l’école inclusive une vitrine de son action, cette brochure d’information syndicale a pour objectif de dresser un bilan de l’école inclusive et de réfléchir aux luttes qui la traversent. Qu’est-ce que l’école inclusive aujourd’hui ? Que devrait être une école réellement inclusive? En quoi les conditions de scolarisation des élèves et des étudiant·es handicapé·es conditionnent leur avenir professionnel ? Comment sont traité·es les personnels en situation de handicap au sein de l’Éducation nationale? Toutes ces questions nous conduisent à remettre en cause le validisme qui traverse la vie en société pour mieux le combattre.

De plus, pendant longtemps, l’institution a englobé sous le vocable « d’élèves à besoins éducatifs particuliers » les élèves handicapés, les élèves allophones et les élèves en grande difficulté scolaire en développant pour les accueillir au sein de l’école dans des classes spécifiques avec des enseignant·es spécialisé·es puis dans des dispositifs dits d’inclusion scolaire. Aujourd’hui l’inclusion scolaire fait davantage écho dans la politique ministérielle au handicap, laissant dans l’ombre les élèves allophones et les élèves en grande difficulté scolaire. On pourra toutefois penser, dans cette brochure, aux mécanismes communs à l’œuvre dans les dispositifs de scolarisation des élèves handicapés, des élèves allophones et des élèves en grande difficulté scolaire.

À SUD éducation et dans cette brochure, on utilise les termes de “personne en situation de handicap” ou de “personne handicapée”.

Bonne lecture !

Sommaire

Dossier - Histoire d’une école pas vraiment inclusive

La problématique de la Troisième République

Les filles et le système scolaire français : une intégration longue et laborieuse

L’école de Jules Ferry : colonialiste et raciste

Le développement de l’enseignement spécialisé

Le défi d’une école vraiment inclusive

Depuis la loi de 2005 : quel changement ?

Dossier - Quelles revendications pour les personnes handicapées à l’école ?

Interview de militant-e-s du CLHEE

Retour sur la mobilisation pour l’école inclusive dans le 44

Une école inclusive, qui pourrait être contre ?

AESH : un accompagnement très précaire

Étudiant·es et personnels en situation de handicap dans l’ESR

Dossier - Les personnels handicapés : droits et conditions de travail

Droits des personnels en situation de handicap à l’Éducation nationale

Conditions de travail des personnels en situation de handicap

Dossier : Précarité et handicap : de l’école au monde du travail

Précarité et exploitation au travail

L’école, antichambre de l’exploitation ?

En Italie, «inclusion» signifie économie, précarité et privatisation

Entretien avec le collectif handi-féministe des Dévalideuses

Dossier - Les dispositifs d’inclusion scolaire

Boite à outil

Nos revendications

Histoire d’une école pas vraiment inclusive

Afin de mieux comprendre les enjeux qui se posent à nous, professionnel·les de l’éducation, aujourd’hui dans une école que l’on souhaite inclusive, il convient de revenir sur les grandes étapes historiques qui ont marqué, fondé, ancré, depuis l’Antiquité, notre rapport à la norme, à la différence, à l’école comme dans la société.

C’est en effet cette histoire qui modèle nos représentations et ces représentations impensées, ces préjugés, influencent immédiatement la manière dont nous envisageons aujourd’hui l’école inclusive, depuis ses modalités de mise en œuvre jusqu’à sa simple possibilité.

Cette histoire est une histoire de la norme, de la difficulté et de l’échec. C’est l’histoire des rapports que nous entretenons avec ces idées. C’est une histoire du regard que nous portons sur la diversité, sur la singularité.

On sait que dans l’Antiquité grecque et romaine déjà, les catégorisations d’êtres humains étaient effectives (Quentin, 2013), en fonction d’un écart à une norme physique et/ou morale, ce qui impliquait diverses réactions du groupe d’appartenance :

- la difformité congénitale était exposée sur la place publique,

- la folie était cachée,

- l’infirmité acquise (blessures de guerre par exemple) était quant à elle déjà soignée et parfois prise en charge par le groupe.

Au début du Moyen Âge, des hôtels-Dieu sont créés pour accueillir les infirmes et les pauvres de la société. A partir du 14ème siècle, l’exclusion des personnes handicapées est nourrie par la peur, les gens enferment et mettent à l’écart cette catégorie de la population.

En 1656, Louis XIV ordonne la création à Paris de l’Hôpital Général, la Salpêtrière, destiné au « renfermement » des mendiants. Une vingtaine d’années plus tard, une annexe est ajoutée pour y loger les jeunes filles dites dépravées, les femmes punies et les enfants fugueurs. En 1670, Louis XIV crée aussi l’institution des Invalides, chargée d’accueillir ses soldats invalides ou âgés.

Au cours du 17ème siècle, deux dates marquent l’implication de l’Etat envers les personnes les plus fragiles :

- 1790 avec l’affirmation du principe du devoir d’assistance par la Nation devant l’Assemblée constituante, par le Comité de mendicité présidé par La Rochefoucauld-Liancourt,

- 1796 avec la reconnaissance du « droit des pauvres » et la création des bureaux de bienfaisance dans les communes.

Peu à peu, la norme biologique, médicale s’installe: la science s’intéresse à « l’anormal » pour comprendre le « normal ». On assiste à la fois à une curiosité tout autant qu’à une défiance sociétale.

Les 18ème et 19ème siècles marqueront l’avènement des scientifiques portés par les philosophes des Lumières. Les médecins contrôlent et garantissent la norme sociale, elle-même définie à partir des normes de santé.

C’est une période de développement important des institutions spécialisées : asiles, hôpitaux… On explique la maladie mentale comme une forme de dégénérescence associée à certains milieux (les pauvres) et certaines dérives (alcoolisme…).

La norme universelle du genre humain, devient peu à peu celle de « l’homme blanc, riche et bien portant ». L’on voit alors apparaître des dérives théoriques eugénistes et racistes appuyées sur cette norme dite universelle justifiant, entre autres, l’exploitation coloniale.

Alexandre Ployé, maître de conférence à l’INSPE de Créteil, propose un découpage historique en trois temps, que nous reprenons : un premier temps autour de la Troisième République, époque charnière au cours de laquelle émergent des théories qui justifieront la mise à l’écart d’une partie des élèves, un second temps autour d’un grand XXème siècle, jusqu’aux lois de 2005 et 2009, où se développe l’enseignement spécialisé, et un dernier temps que nous vivons actuellement où nous essayons de construire une école dite « inclusive ».

La problématique de la Troisième République

Le constat est le suivant : proposer la même école à tou•te•s, de manière monolithique, n’uniformise pas les résultats. Les enfants n’apprennent pas tou•te•s de la même manière et cela s’oppose au projet républicain dans son principe d’universalité supposé à l’école mise en place suite à l’anéantissement du projet émancipateur de la Commune. Comment alors expliquer cet inégal accès aux apprentissages et quelles réponses apporter ? Quelle place donner à ces élèves qui sortent de la norme ?

Deux voies étaient possibles pour apporter une réponse à ces questions : ou bien l’école telle qu’elle était ne convenait pas à tou·tes et il fallait remettre en cause son fonctionnement, ou bien des enfants y étaient inadaptés. C’est la seconde idée qui va être retenue et un certain nombre de théories vont alors voir le jour pour expliquer cette inadaptation. L’école, dans ses structures, ne sera pas remise en question et ces théories justifieront l’idée selon laquelle des enfants ne pourraient pas être pris en charge par l’école ordinaire, devraient être pris en charge dans des lieux séparés, des lieux spécialisés, voire ne devraient pas être pris en charge du tout. Cette décision est cohérente avec le projet politique du gouvernement de la IIIème République encore “traumatisé” par l’insurrection de Paris et sa courte mais solide République sociale. L’école de la IIIème République se veut vecteur du patriotisme. C’est une période au cours de laquelle se développeront les idées qui infuseront tout le XXème siècle et agissent encore aujourd’hui comme obstacles à la mise en œuvre d’une école vraiment inclusive.

Selon Alexandre Ployé, trois théories vont émerger à la fin du XIXème siècle qui justifieront la mise à l’écart d’enfants en raison de leur prétendue inadaptation naturelle.

La première de ces théories est dite théorie de la dégénérescence héréditaire. Elle est développée à partir du Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine de Morel publié en 1857. C’est une théorie de la décadence, une forme de darwinisme social, qui explique l’échec scolaire. Elle lie échec et pauvreté dans cette idée qu’en se reproduisant, de générations en générations, les pauvres dégradent en eux-mêmes les qualités morales et intellectuelles innées de l’humanité et n’ont pas les capacités de réussir à l’école. Cette théorie implique aussi qu’il faut séparer le bon grain de l’ivraie, la bonne société des fruits pourris, de manière à endiguer la contagion. Les classes laborieuses sont des classes dangereuses. Il faut protéger la société des plus faibles qui la menacent. Si cette théorie est fortement critiquée dès les années 20, elle trouvera des échos dans les théories eugénistes et dans la théorie du handicap socio-culturel. Cette pratique séparatiste est également à lier aux séparations des filles et des garçons, des « indigènes » et des Français.

Les filles et le système scolaire français : une intégration longue et laborieuse

En 1882, Jules Ferry définit ainsi les missions de l’école sur l’éducation physique et l’éducation professionnelle : « L’école primaire peut et doit faire aux exercices du corps une part suffisante pour préparer et prédisposer en quelque sorte les garçons aux futurs travaux de l’ouvrier et du soldat, les filles aux soins du ménage et aux ouvrages de femme. » À la différence du travail manuel des garçons, basé sur l’acquisition de la dextérité, de la rapidité et préparant au dessin industriel, celui des filles a pour objectif : « (...) de leur faire acquérir les qualités sérieuses de la femme de ménage et de les mettre en garde contre les goûts frivoles ou dangereux ».

Même si les lois Duruy de 1867 et Camille Sée de 1880 imposent la création d’écoles primaires y compris pour les filles dans les communes de plus de cinq-cents habitants pour la première et la création d’un enseignement secondaire pour les jeunes filles, pour la deuxième, les programmes sont différents de ceux des garçons. On prépare les petites filles à devenir de bonnes ménagères avec des manuels de travaux d’aiguille, règles d’hygiène, morale et religion… avec une très légère notion de sciences, littérature et la culture générale afin de leur permettre d’éduquer ou d’accompagner les études de leurs enfants.

Le souci d’économies dans les écoles rurales autorise la mixité mais elle est proscrite lorsque les effectifs le permettent. L’enseignement des garçons et des filles, même dans les mêmes classes, est séparé. L’école de Jules Ferry exclut les filles, s’appuyant notamment sur des théories scientifiques expliquant l’infériorité intellectuelle de la femme ainsi que le risque de dispersion pour les garçons. La “scolarisation” des filles ne sera défendue par les républicains de l’époque que comme enjeu politique dans la lutte anti cléricale.

Après la période révolutionnaire, en 1808 Napoléon interdit aux femmes et aux filles l’accès aux lycées. Le baccalauréat ne sera ouvert aux filles qu’en 1924 et avec lui l’accès à l’enseignement supérieur… sauf que l’autorisation de l’époux sera obligatoire pour une femme souhaitant s’inscrire à l’université jusqu’en 1938.

La théorie suivante relève d’une dimension médicale. C’est à partir de ce moment-là que l’idée du soin se substitue ou se mêle à celle du pédagogique. Désiré Magloire de Bourneville est psychiatre, spécialiste de l’idiotie, l’idiotie étant le nom donné alors au handicap mental. Il propose, pour répondre à la question de l’échec scolaire, de mettre en place le traitement dit médico-psychologique, qui croise des apports médicaux et des apports pédagogiques. Son hypothèse postule l’éducabilité des enfants idiots. Il est le premier à proposer l’ouverture de classes spécialisées dans les écoles ordinaires.

Dans le même temps, Alfred Binet, bien connu pour être le père du test Binet Simon, ancêtre du test du QI qui naîtra quelques années plus tard aux Etats-Unis, développe une idée diamétralement opposée. Si De Bourneville répond aux questions que pose l’échec scolaire par le soin et le traitement, Binet y répond par le tri. Si les élèves n’ont pas les mêmes dispositions pour l’apprentissage, ils ne doivent pas être mélangés. Il faut donc élaborer un outil permettant de diagnostiquer les incapacités, de distinguer ceux que l’on nomme les arriéré•es, les débiles léger•es, les élèves anormales et anormaux. Cet instrument, c’est l’échelle métrique de l’intelligence.

À l’issue de cette première période, une idée maîtresse va donc marquer les esprits jusqu’à aujourd’hui. Que ce soit pour des raisons sociales, médicales ou d’intelligence, il y a des enfants qui n’ont pas leur place à l’école avec les autres, qui y sont inadaptés. Il faut séparer le normal de l’anormal.

On voit bien comment cette idée de l’inadaptation des élèves constitue un des principaux obstacles à la mise en œuvre d’une école vraiment inclusive. Si nous considérons que ce sont les élèves qui sont inadapté•es à l’école, ce n’est pas l’école qui est inadaptée à la diversité des élèves. Il n’y a donc aucune raison de la changer.

L’école de Jules Ferry : colonialiste et raciste

La Troisième République introduit en Algérie le “modèle” de l’école gratuite, obligatoire et laïque mais sépare bien les enfants indigènes des européen·nes. Des exceptions sont faites pour quelques fils de notables indigènes algériens.

Avant les lois Ferry (de 1881 et 1892), l’instruction des indigènes ne figure pas au programme colonial. Jules Ferry considère que l’école pour les indigènes est le “moyen le plus efficace pour asseoir la domination territoriale de la France et pénétrer les âmes conquises” sa phrase du 28 juillet 1885, “les races supérieures ont un droit sur les races inférieures”, en sera le cadre.

Les « écoles spéciales aux indigènes » seront animées par des moniteurs indigènes et des instituteurs indigènes et français. Les enseignant·es n’ont pas le même salaire ni la même formation selon si ils ou elles sont indigènes ou européen·nes : c’est le système d’enseignement colonial.

A travers cet extrait du Plan d’études et programmes de l’enseignement primaire des indigènes en Algérie publié en octobre 1890, les fondements de la pensée coloniale et raciste portés par Jules Ferry apparaissent sans équivoque.

Dans sa Note Préliminaire le recteur d’Alger Charles Jeanmaire explique :

“Il est certain que des instituteurs français pourraient les trouver un peu monotones, un peu naïves. Mais qu’on veuille bien remarquer qu’elles sont faites pour guider des maîtres indigènes, qui ne sont que de simples moniteurs, dont l’aptitude est aussi modeste, en général, que le titre, mais que nous sommes pourtant bien obligés d’employer, parce que seuls, ils consentent à aller enseigner les éléments de la langue française à leurs jeunes coreligionnaires,sur les points les plus reculés des douars ou des tribus, dans des endroits où jamais ne se résignerait à vivre un instituteur français, même avec un traitement élevé. Alger, le 15 octobre 1890. Le Recteur, C. JEANMAIRE"

Le rapporteur de la commission ayant élaborée le dit plan, Monsieur Lacabe écrit : “la Commission n’a pas oublié, dans la rédaction qu’elle a adoptée, que, d’une part, les programmes s’adressent à des élèves étrangers à la langue et aux idées françaises, et que, d’autre part, l’application en sera confiée presque toujours à des moniteurs indigènes. Ces deux considérations lui imposaient d’un côté des visées très modestes, afin de rester dans les limites de ce qui est réalisable, (...) Les maîtres y trouveront tout ce qu’on peut raisonnablement enseigner à des Arabes ou des Kabyles dans une première année d’études primaires, mais ils ne devront pas chercher à dépasser le cadre qui leur est tracé.

(...) La France confie aux moniteurs indigènes une mission noble entre toutes : celle d’élever leurs frères, de les initier à la plus belle et à la plus riche langue du monde. Elle les charge d’ouvrir leur intelligence à ces merveilleuses inventions qui font notre puissance, leur cœur aux sentiments de bonté, de générosité qui ont toujours animé le peuple français. Elle les fait participer enfin à l’oeuvre de régénération qu’elle a entreprise en Algérie. (...) Faire pénétrer auprès de leurs coreligionnaires les lumières et les bienfaits de la civilisation : n’est-ce pas là une tâche digne de tenter leur orgueil? (...) Daignez agréer, Monsieur le Recteur, l’hommage de mon dévouement très respectueux. Le Rapporteur, LACABE".

Le développement de l’enseignement spécialisé

Entre 1905 et 1909, la commission Bourgeois, en application de la loi de 1882 sur l’instruction primaire obligatoire, travaille sur la question de la scolarisation des enfants dits « arriérés ». Le travail de cette commission est à l’origine de la loi de 1909 sur les classes et écoles de perfectionnement pour les enfants arriérés.

Pour illustrer ce mouvement, Alexandre Ployé cite Alfred Binet qui, dans son ouvrage Les idées modernes sur les enfants publié en 1909, écrit :

« Rien n’est plus intéressant que de connaître la psychologie de ces cancres ; il faut les examiner l’un après l’autre, savoir pour quelle raison ils occupent ce rang inférieur, si c’est par défaut d’intelligence ou de caractère, et si leur état peut être amendé. C’est une question qui a une grande importance sociale ; et on doit se préoccuper constamment de diminuer le nombre de ces déchets, afin qu’ils ne deviennent pas définitifs. »

Deux idées principales sont à retenir :

1- les enfants en échec sont des déchets pour la société et il convient de s’en protéger comme on se protège d’une maladie ;

2- il y a peut-être une possibilité d’amender cet état de fait.

De l’entrelacement de ces deux idées naissent les classes de perfectionnement, des classes séparées pour parfaire des enfants imparfaits. Des pédagogies spéciales, des méthodes dédiées – en extérieur, par le travail manuel... - permettront de réparer ces enfants, de rattraper peut-être leur « retard mental », de compenser le retard de développement.

Pour ces enfants qui sortent de la norme scolaire, le système éducatif se divise alors en deux voies et ce pour tout le XXème siècle : la voie spécialisée dans l’école (classes de perfectionnement, section d’enseignement spéciales, CLIS, SEGPA, ...) pour les enfants « débiles » et « caractériels » et les sections spéciales en dehors de l’école, au sein des hôpitaux psychiatriques ou des établissements médico-pédagogiques pour ceux que le ministère appelle alors les « malades mentaux et les arriérés profonds ».

Rappel de quelques repères du XXème siècle :

1909 : création des classes de perfectionnement. C’est une forme de progrès car les enfants sont à l’école, mais encore exclu·es au sein même de l’école. Ce dispositif perdure jusque dans les années 1990. On parle alors de réadaptation, de réparation d’un point de vue éducatif et pédagogique. Le maître mot est la spécialisation concernant la prise en charge des personnes en situation de handicap.

Après la 2nde guerre mondiale : création d’institutions spécialisées (IME, IMP…) en lien avec la création de la Sécurité Sociale.

1963 : création du CAEI (certificat d’aptitude à l’enfance inadaptée).

A partir des années 70, la logique de prise en charge du handicap est celle de l’intégration (champ du handicap) et de l’adaptation (champ de la grande difficulté scolaire).

1970 : création des GAPP (groupe d’aides psycho-pédagogique), dans un courant d’adaptation et de prévention.

1975 : on parle de handicap à l’école. Première loi en faveur des personnes handicapées pour qu’elles soient « intégrées » à la société. On y inscrit l’obligation d’éducation. On crée donc des postes d’enseignants dans les établissements spécialisés.

1991 : création des CLIS et SEGPA, UPI (pour les lycées).

Il apparaît clairement que cette structure est solide comme sont solides nos représentations de ce que doit être un élève et de ce que doivent être nos métiers. Ces représentations constituent de véritables obstacles à la mise en œuvre d’une école réellement inclusive.

Le défi d’une école vraiment inclusive

En France, une série de lois est promulguée à partir de 2005 qui entend transformer les regards portés sur le handicap dans la société et dans l’école et changer les structures et les pratiques.

- La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette loi est considérée comme fondatrice en ce qu’elle intègre au droit commun des spécificités pour les personnes handicapées, comme l’obligation de scolarisation. Il y a une logique de compensation du handicap.

- Arrêté du 2 avril 2009 concernant la création des unités d’enseignements dans les établissements médico-sociaux.

- La loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République : la loi sur la Refondation de l’école consacre pour la première fois le principe d’inclusion scolaire.

- la circulaire du 21 août 2015 relative aux unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis).

- La loi du 26 juillet 2019, pour une école de la confiance : affirmation d’une école inclusive. Cette loi crée un service public de l’École inclusive qui vise à replacer la proximité et la réactivité au cœur de l’organisation de l’accompagnement des élèves en situation de handicap, ainsi qu’à simplifier les démarches des familles et personnaliser les parcours des élèves.

Il faut également envisager ce mouvement vers une école et une société inclusives dans un cadre européen et international, depuis la Déclaration de Salamanque de 1994, et au travers de la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 de l’organisation des Nations Unies.

C’est désormais à l’école de s’adapter à la diversité, de faire place à « l‘infinité de singularités qui constitue l’humanité » pour reprendre l’expression de Charles Gardou. L’école doit être à tous et toutes et pour tous et toutes . La centration sur le handicap s’est déplacée vers la prise en compte des élèves dits « à besoins éducatifs particuliers », c’est à dire que l’attention s’est élargie à un public d’élèves présentant un écart à la norme scolaire : élèves en difficulté, avec des troubles « dys », HPI… Concernant les classes hier encore spécialisées au sein des écoles, le changement de paradigme est déclaré : la classe de référence constitue désormais le système principal de scolarisation et les dispositifs doivent désormais s’envisager comme des soutiens à cette scolarisation.

Cependant, il ne suffit pas de décréter l’école inclusive pour qu’elle soit pleinement mise en œuvre.

En effet :

- Malgré l’invocation d’une école inclusive par les gouvernant•es, cette tripartition classe ordinaire – classes spécialisées – établissements médico-éducatifs, demeure.

- La France essaie de maintenir jusqu’ici l’existence des IME et des ITEP ; c’est une spécificité française que même la loi de 2005 n’aura pas réussi à gommer. Pour rappel, en 2018, on comptait 2168 établissements médico-sociaux et 1740 SESSAD (source DREES). D’après le MEN, en 2018-2019, plus de 80000 élèves sont scolarisé•es en EMS ou hôpitaux, sur une population accueillie d’enfants et de jeunes s’élevant à environ 105000.

- Le recours à la médecine pour trier et orienter les élèves demeure puissant et très peu remis en question ;

- L’inclusion dans les établissements scolaires d’un élève en situation de handicap est encore trop souvent soumise à la présence d’un•e accompagnant•e dont on connaît la précarité du statut qui demeure depuis bientôt 20 ans !

- Beaucoup (plusieurs milliers mais aucun chiffre officiel précis) de jeunes restent aujourd’hui non scolarisé·es et/ou n’ont pas d’accès à l’école. Certain·es sont à la maison, soit par absence de solution, soit par soumission à la logique de “tri” qui s’opère désormais à l’entrée des établissements spécialisés du fait du manque de moyens et de places

- Nous observons depuis plus de 15 ans des publications de textes officiels (circulaires, arrêtés, lois…) de plus en plus marqués d’une volonté inclusive forte, à l’école comme dans la société en général. Mais dans le même temps, nous constatons une école figée dans une organisation systémique qui continue d’exclure, de stigmatiser, de trier les élèves : les programmes, les constitutions de classe, les effectifs, les manques de formation des enseignant·es, les évaluations des élèves (diplômantes ou non), les logiques d’orientations subies, les manques de moyens… Les injonctions paradoxales persistent malgré les avancées notables en termes de droits pour les élèves et leurs familles.

Pour opérer le tournant vraiment inclusif, une transformation des représentations et un changement des pratiques sont nécessaires. Ces changements ne peuvent cependant pas reposer sur la seule bonne volonté de ceux et celles qui travaillent à l’école. Nous avons besoin de moyens et de formation. En ne développant qu’un discours injonctif, la hiérarchie provoque des réactions de rejet d’une partie de nos collègues qui retrouve dans la longue histoire séparatiste de l’école et du handicap en France un sentiment de sécurité.

Nous sommes un syndicat de transformation sociale, nous nous opposons à toutes les formes de discriminations et de ségrégations, nous nous battrons aux côtés des collectifs antivalidistes et des travailleurs et travailleuses de l’éducation, du médico social pour qu’une école vraiment inclusive voit le jour, une école débarrassée de ses préjugés normatifs, une école émancipatrice pour tous et toutes.

Depuis la loi de 2005, quel changement ?

15 ans après, le compte n’y est toujours pas.

La loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et plus particulièrement son article 19 concernant l’école, avançait de grandes promesses quant à la scolarisation des enfants en situation de handicap.

Avant 2005, bien que le droit à la scolarité pour tous les enfants soit confirmé en 2000 par la création du Code de l’éducation, c’était aux enfants de s’adapter à l’école qui leur faisait une place à la condition qu’ils et elles puissent se conformer sans compensation à ses normes et exigences. Face à l’impossibilité de s’y plier, ils et elles sont alors pour la plupart relégué·es vers l’éducation spécialisée, les établissements médico-sociaux ou encore la scolarisation à domicile. La loi de 2005 annonçait, du moins sur le papier, une volonté de renverser totalement cette façon de penser. Ce sera désormais à l’école la plus proche du domicile de l’enfant de s’adapter, de se donner les moyens de l’accueillir et surtout de répondre à ses besoins particuliers.

Le droit à la scolarité en milieu ordinaire, si tant est qu’il est prescrit par les toutes nouvelles MDPH, doit donc être garanti par l’État pour tous les enfants et non plus seulement pour ceux dont les parents ont l’énergie et les ressources sociales et financières pour forcer les portes des écoles et y faire entrer leurs enfants.

Un bilan positif pour les communicant•es du ministère

Lorsqu’il s’agit du handicap, il y a les chiffres fournis par le ministère de l’Éducation nationale qui permettent une illusion de bilan positif et il y a la cruelle réalité dans nos écoles et établissements scolaires : un manque crucial d’accompagnement des élèves, de formation des élèves et d’adaptation des bâtiments scolaires. Ils nous montrent que le nombre d’élèves accueilli•es en milieu scolaire ordinaire passe de 118000 en 2005 à 400000 en 2021. Une augmentation certes significative mais qui ne tient pas tant des politiques volontaristes des gouvernements que du fait que le droit à la scolarité en milieu ordinaire est une obligation inscrite dans la loi pour toutes et tous et que les parents ne manquent pas, à juste titre, de faire valoir les droits de leurs enfants. De plus, certaines formes jusqu’ici ignorées (handicap psychique, troubles « dys », troubles de l’attention etc.) sont désormais reconnues comme situations de handicap, faisant augmenter mécaniquement le nombre de dossiers en MDPH.

Le nombre de personnels AESH est passé de 25000 à 129000 avec la création de 4000 postes à la rentrée de 2022. Là encore, une augmentation importante, que les chargé.es de communication du ministère ne se privent pas de mettre en avant, mais qui est encore et surtout une conséquence de l’application de la loi de 2005. Cette loi institue la notion de « compensation » du handicap que doit garantir l’État afin de répondre aux besoins particuliers des enfants et qui consacre l’obligation qui lui est faite de mettre en œuvre les moyens humains et financiers nécessaires. À l’école, cette compensation se traduit majoritairement par l’accompagnement des élèves. Chaque ministre depuis 2005 y est allé de sa petite séance d’auto-congratulation, de sa petite révolution de l’inclusion, de son petit slogan. Mais sur le terrain, au bout de quinze ans, il n’y a pas vraiment de quoi se vanter. Les mauvaises conditions de travail, l’absence de statut, les bas salaires et le manque de reconnaissance, nuisent à l’attractivité du métier.

Mutualisation et PIAL : les économies budgétaires valent plus que les droits des élèves

Enfin, la circulaire d’emploi de 2019 généralise la mutualisation de l’accompagnement dans les PIAL (pôle inclusif d’accompagnement localisé).

Créée en 2012, cette mutualisation visait à pallier l’augmentation massive de la scolarisation d’enfants handicapé•es en milieu ordinaire et des prescriptions d’accompagnement. Les moyens n’évoluant pas en fonction des besoins, la possibilité de mutualiser les moyens est désormais prévue par la loi. La mutualisation nécessite que le nombre d’heures hebdomadaires d’accompagnement attribuées aux enfants ne soit plus précisé par la MDPH: il y a davantage d’élèves accompagné•es mais chaque élève bénéficie de moins d’heures. Plus il y a d’élèves en situation de handicap dans un PIAL, moins chacun·e de ces élèves sera accompagné·e. La charge de déterminer les heures nécessaires et de les répartir revient donc à l’Éducation nationale en fonction des moyens humains à disposition et non des besoins des élèves.

Mais pour la Cour des comptes ce n’est pas encore assez. Dans un rapport publié en mars 2018, elle donne comme injonction au ministère de reprendre la main sur les prescriptions MDPH en incitant les commissions d’attribution, où siège un·e représentant·e de la DSDEN, à notifier massivement des aides mutualisées et non des aides individuelles.

Or, cette mutualisation pose de nombreux problèmes sur la qualité de l’accompagnement. Le ministère et les rectorats font les choses à l’envers : ils déterminent un nombre de postes d’AESH, ces postes sont ensuite répartis entre les élèves. Dans l’intérêt des élèves, et dans l’esprit de la loi de 2005, la logique devrait être inversée. Les besoins d’accompagnement des élèves devraient d’abord être évalué•es puis les postes devraient être créés en fonction des besoins. Mais cela génère le risque d’une augmentation des coûts salariaux peu compatible avec la gestion comptable qui prévaut au ministère. Ensuite, du fait de l’obstination du ministère à maintenir des contrats à temps incomplet, les AESH partagent leurs peu d’heures entre 3 voire 4 élèves. Les élèves se retrouvent alors avec 4h d’accompagnement par semaine. Il s’agit là d’un réel mépris des besoins des enfants mais aussi du rôle et de l’importance de l’accompagnement fourni par les AESH au quotidien. Les emplois du temps sont construits à l’emporte-pièce, façon puzzle, les AESH sont contraint·es d’aller d’un·e élève à l’autre sans tenir compte de la pertinence pédagogique de l’accompagnement. Ainsi un·e élève dyslexique peut se retrouver sans aucun accompagnement en cours de français.

Le développement des PIAL, qui répond parfaitement aux attentes budgétaires de la Cour des comptes, renforce lourdement cette tendance à l’augmentation du nombre d’élèves suivi par un·e AESH.

À l’arrivée, un bilan scandaleux pour les élèves

Les grèves des AESH menées depuis 2021, les mobilisations de l’ensemble de la communauté éducative comme par exemple la grève des écoles de Saint Herblain (44) en décembre 2021, montrent que derrière la propagande ministérielle, la réalité de l’école inclusive est consternante : scolarisation inadaptée, à temps incomplet faute d’accompagnement à la hauteur des besoins, voire absence totale de scolarisation...

Depuis 5 ans des associations mènent des enquêtes à chaque rentrée auprès des familles. Elles estiment que, chaque année, ce sont 10 à 12 % d’enfants ayant une notification qui font leur rentrée sans AESH. 5 à 6 % d’entre eux et elles passeront toute l’année sans AESH, les privant complètement pour beaucoup de leur droit à la scolarité. Dans son rapport de 2021, la Médiatrice de l’Éducation nationale préconise de « [recentrer] la conception de l’accompagnement de l’enfant sur la continuité de son parcours et non sur les moyens disponibles » et « d’éviter le morcellement des services des AESH en privilégiant un emploi du temps concentré sur une même aire géographique, voire un même établissement », c’est-à-dire d’abandonner le PIAL.

Penser l’inclusion c’est repenser l’école

Pour le chercheur Alexandre Ployé, « les pays qui font figure de modèle ne se sont pas contentés d’amender le système scolaire à la marge. Ils l’ont revu de fond en comble. Ils ont remis en cause les programmes, les normes scolaires habituelles… Tant que l’on restera dans notre logique actuelle d’évaluation et d’orientation, de nombreux enfants en situation de handicap ne trouveront pas réellement leur place à l’école. Ils seront dedans et dehors à la fois. L’inclusion scolaire reste aujourd’hui un processus inachevé. »

Il faut souligner que l’accès à l’école c’est l’accès à la socialisation, aucun enfant ne doit en être privé. Le handicap, comme la difficulté scolaire ou sociale ne doivent plus être des prétextes pour exclure les enfants des classes ou des écoles. Que signifie un droit réel à l’école pour tou·tes, et comment aider les enseignant·es - qui pour l’immense majorité, souscrivent aux principes de la loi de 2005- à ne pas porter seul·es des situations parfois extrêmement complexes ?

Nombre d’élèves en situation de handicap ont des besoins qui ne sont pas seulement scolaires et, de ce fait, le travail pluridisciplinaire et l’appui des dispositifs spécialisés est plus que nécessaire. Aujourd’hui, le manque de moyens et de personnels médico-sociaux, comme le trop grand nombre d’élèves par classe, génèrent une souffrance qui incite certain·es collègues à envisager la scolarisation de certain·es enfants handicapé·es comme une dégradation supplémentaire de leurs conditions de travail. De même, les conditions actuelles d’inclusion génèrent parfois de la souffrance pour les élèves.

Bien au-delà du handicap, l’école inclusive est le moyen de repenser l’école dans le sens d’une école démocratique c’est-à-dire une école de l’égalité des droits, une école où personne n’a à faire la preuve de sa capacité à être là. Pendant longtemps, ces élèves différent•es ont été « scolarisé•es » ou accueilli•es entre eux et elles dans des structures différentes sans que personne ne puisse jamais faire la démonstration que c’était mieux pour eux et elles, même si cette ségrégation scolaire menait nécessairement à une ségrégation sociale des personnes handicapées.

L’école inclusive n’est pas la négation du handicap, elle est plutôt la reconnaissance d’une communauté de tou·tes les élèves qu’importe le handicap. À nous, personnels de l’éducation, de nous battre avec les personnes handicapées, avec les familles de nos élèves pour gagner les moyens d’une école vraiment inclusive, ouverte et capable d’accueillir tou·tes les élèves.

Quelles revendications pour les personnes handicapées à l’école ?

En juin 2022, le CLHEE (Collectif Lutte et Handicaps pour l’égalité et l’émancipation) a participé à un stage de SUD éducation à destination des personnels AESH en Île-de-France. Nous, syndicalistes SUD éducation, avons voulu aller plus loin dans l’échange et un de nos camarades a pu interviewer Elena, Cécile et Leny afin de mieux connaître leur combat antivalidiste, de nourrir le débat et notre pratique syndicale par les revendications des personnes handicapées elles-mêmes.

SUD éducation : pouvez-vous présenter votre collectif ?

Elena Chamorro : le collectif a été créé en avril 2016. En 2013, on a créé un autre collectif, auquel appartenait la plupart des membres fondateurs du CLHEE, et qui s’appelait « Non au report de 2015 ». On s’est prononcé contre le report du volet accessibilité de la loi de 2005 parce que l’État n’avait pas respecté le délai de 10 ans qu’avait prévu la loi de 2005 pour la mise en accessibilité des équipements et des établissements recevant du public. Donc, tout a commencé comme ça. On a commencé aussi notre critique du rôle des associations gestionnaires, et leur responsabilité dans nos « malheurs », on va dire, et du coup on a cheminé dans une réflexion qui nous a amenés à nous dire qu’il y avait un vide dans le militantisme français, dans l’antivalidisme. Donc, voilà, il y a eu un cheminement dans la prise de conscience et vers la décision de créer ce collectif, dont le but était, d’une part, de dénoncer le rôle des associations gestionnaires mais aussi de militer pour la désinstitutionnalisation, de défendre des représentations justes de nous-mêmes, de défendre la Convention Internationale des droits des personnes handicapées. On s’inscrit dans ce militantisme des droits humains.

Leny Marques : on est un collectif de personnes concernées qui essaie de s’attaquer à plus gros que l’accessibilité dans la lutte pour les droits des personnes handicapées.

Du point de vue du langage, on peut entendre « personne en situation de handicap », j’ai entendu des militant•es revendiquer l’expression « personne handicapée ». Y-a-t-il un vocable qui a votre préférence ?

Cécile Morin : personne en situation de handicap, ça nous convient, personne handicapée, ça nous convient aussi dans la mesure où on n’en fait pas un substantif, où on ne dit pas « les handicapé•es », où, là, ça ne nous convient plus. Après, la notion de handicap ne nous satisfait pas spécialement, seulement il faut quand même à un moment prendre un langage commun pour se faire comprendre, donc on se désigne comme personnes handicapées, ou comme personnes directement concernées par le handicap.

Leny Marques : moi, j’ai une petite préférence pour personne handicapée, parce que la situation, le problème c’est qu’en effet, ce n’est pas que le handicap ne constitue pas l’entièreté de notre personne mais réduire ça exclusivement à une situation c’est un peu limitant dans le sens où il y a aussi une partie de notre identité qui est constitutive de notre situation.

Elena Chamorro : au-delà de ça, moi, je pense que l’expression en situation de handicap qui était en effet une appellation qui correspondait au modèle social du handicap, c’est-à-dire qui pointait l’environnement comme responsable du handicap, a été un petit peu récupérée par l’ennemi, on va dire. C’est devenu du politiquement correct et, en plus, ça ne désigne plus la situation mais renvoie quelque part au modèle médical, parce que quand on dit « personne en situation de handicap mental », on n’est pas en train de désigner la situation qui crée le handicap mais la déficience quelque part. [...] Moi je dis toujours que je suis une personne handicapée, presque il faudrait dire handicapisée, c’est-à-dire handicapée au sens passif du terme ; on est handicapé•e parce que la société nous handicape, ce qui n’empêche pas l’identité handicapée, entendue comme une manière particulière d’être au monde peut être, mais je veux dire qu’il faut comprendre « handicapé•e » comme les racisé•es entendent le terme racisé•e.

Depuis la loi de 2005, les lois de 2013 dite d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République et de 2019 dite pour une école de la confiance prétendent construire l’école inclusive. Comment vous positionnez-vous dans cette histoire et cette actualité ?

Cécile Morin : il y a deux choses. C’est d’abord sur le terme école inclusive. École inclusive, c’est une façon de remettre en cause la légitimité des élèves handicapés à avoir accès à l’école puisque, vous voyez, on va rajouter, en fait, une catégorie pour bien monter que là encore on est dans la rhétorique de l’effort, l’école va faire un effort pour inclure des élèves qui avec ce terme sont supposé•es n’être pas tout à fait légitimes pour y être. C’est l’école qui va les inclure. Donc le fait d’inventer un adjectif remet en question en réalité la légitimité de ces élèves à y être parce que, si on fait la même chose avec d’autres catégories d’élèves, on ne va pas parler par exemple d’école inclusive pour les filles, simplement parce que, aujourd’hui, quand même, on considère que l’égalité de l’accès à l’école, c’est pour les filles et pour les garçons. Donc, déjà, nous, cet adjectif, qui va devenir une épithète déclinée là aussi en machin truc inclusif, pour nous, remet en cause la légitimité de ces élèves à avoir juste l’égalité des droits, c’est-à-dire l’accès à l’école. Ensuite, notre combat politique c’est la désinstitutionnalisation, c’est-à-dire la fin de ce qui est considéré par le droit international, et Elena en a un petit peu parlé en citant la référence à la Convention des droits des personnes handicapées des Nations Unies, ce qui est considéré par le droit international comme de la ségrégation, c’est à dire l’assignation des personnes handicapées, des enfants puis ensuite des adultes à des lieux où elles et ils sont mis à l’écart de la société et n’ont pas l’égalité des droits et c’est le cas pour les élèves qui sont placés par exemple dans des établissements médico-sociaux où la durée de scolarisation est souvent très faible : moins d’une demi-journée par semaine pour plus d’un tiers des enfants handicapé•es d’après un rapport parlementaire de 20191. Donc, voilà, nous, on est absolument contre cela. Forcément le fait que des élèves qui, il y a quinze ans auraient été placés d’emblée dans des institutions spécialisées, soient scolarisés à l’école ordinaire, évidemment, on pense que c’est juste l’application de l’égalité des droits. Seulement dans l’éducation nationale, la politique de Blanquer a consisté à appliquer cela de la façon la plus mauvaise possible, c’est-à-dire sans affecter des moyens à hauteur des besoins individuels des élèves. C’est à dire qu’il n’y a à la fois pas assez d’AESH, mais que dans les pays où la désinstitutionnalisation s’est faite à l’école, les adultes qui accompagnent les élèves sont aussi des enseignant•es spécialisé•es qui sont dans les classes. En plus, évidemment, le fait que les moyens soient très insuffisants, ça produit un effet très pervers qui est de braquer une partie de la communauté enseignante contre le fait que ces élèves soient inclu•es à l’école ordinaire en disant, voilà, « l’école ne leur convient pas », et « ils seraient mieux ailleurs ». Nous on veut que les élèves handicapé•es soient scolarisé•es, aient accès à l’école comme les autres, avec les moyens qui sont nécessaires à leurs besoins et ce sont des moyens pas seulement d’accompagnement humains mais des moyens aussi d’accompagnement éducatif en fait.

L’histoire française de l’école et des handicaps est marquée par une tendance séparatiste. La première revendication de votre manifeste concerne la lutte pour la désinstitutionnalisation. Pouvez-vous présenter ce combat, préciser ses origines, ses modalités et ses perspectives ?

Cécile Morin : c’est très important ça parce que tant qu’il y aura des IME qui existeront, qui continueront à exister, on pourra toujours dire, « ils seraient mieux ailleurs ». Quelque chose qui nous semble extrêmement important aussi et que les enseignant•es savent mal, c’est que l’orientation en IME, c’est la mort sociale. C’est à dire qu’il y a un effet de filière, quand on dit « l’IME » « c’est de plus petits effectifs », etc, il faut quand même voir le destin social des élèves. Qu’est ce qu’ils deviennent après l’IME ? Et bien, ce qu’ils deviennent après l’IME, c’est qu’ils vont d’une institution à une autre et ils passent toute leur vie dans des institutions. L’institutionnalisation, ça veut dire qu’on est privé de droits, à commencer par le droit de choisir avec qui on veut vivre. Ça veut dire que ça exacerbe toutes les violences. Il faut comprendre cela, parce qu’en fait, ce sont des lieux fermés, où il n’y a pas de contrôle extérieur et où les individus, une fois qu’ils deviennent adultes, par exemple, vivent toute leur vie avec les 30 mêmes personnes. Ça veut dire, par exemple, qu’après une séparation amoureuse, il n’y a pas de séparation physique. Donc ce sont vraiment des lieux où les violences, notamment les violences faites aux femmes, sont très importantes d’après les statistiques qu’on peut avoir, qui sont lacunaires etc, mais ce qui se comprend bien parce qu’il n’y a pas de contrôle extérieur et parce qu’on n’entend pas ces gens, ces enfants ou ces adultes. Tous les échos qu’on a, ça passe par le personnel médico-social avec des lanceurs d’alerte dans ces établissements. Quand on dit « ils et elles sont privé•es de droits », ils et elles sont privés•e du droit par exemple à la parole. Même dans les articles de journaux, on n’interviewe jamais, et jamais seuls, en dehors de la présence de l’encadrement, les gens qui sont institutionnalisés. Ils et elles n’ont jamais le droit à la parole, et de toutes manières, n’ont pas de droits. Du coup, il faut bien voir cela, il faut bien voir que, et pour ça aussi on pourra vous envoyer des statistiques, par exemple l’orientation des élèves dans des institutions spécialisées dépend avant tout du milieu social des parents. C’est-à-dire qu’il y a une très grande injustice sociale dans le destin scolaire des élèves handicapés , c’est à dire que les parents les mieux informées sur cet effet de filière parviennent mieux à maintenir leurs enfants à l’école ordinaire. Ça se fait vraiment au capital social et culturel. Les gens qui savent ce que c’est qu’un IME, comment ça se passe et surtout ce qu’on devient une fois qu’on a mis les pieds là dedans, comment il est difficile d’en sortir, l’évitent pour leurs enfants s’ils ont la possibilité sociale de le faire. Ça, vraiment, il y a une injustice sociale très très grande là-dedans et il faut savoir que l’orientation en IME, c’est la mort sociale.

Elena Chamorro : pour poursuivre ce que dit Cécile, pour le cas des enfants dyspraxiques par exemple, ce qui leur est proposé, en gros, c’est ce petit PAP, dont on c’est ce que c’est : un vœu pieux ; dans le meilleur des cas, avec une grosse bataille, parfois juridique des parents peut-être, une reconnaissance MDPH et une AESH mutualisée qui est là pour un accompagnement de cinq heures, en gros. Ce que l’école fait, c’est un peu comme ce qui se passe maintenant avec la pandémie. Il n’y a pas de gestion collective qui inclut ces élèves, c’est à la personne concernée que l’on considère ne pas être dans le moule de rechercher les solutions pour rentrer dans le moule, et elle doit les chercher en dehors de l’école. Et les solutions, c’est des rééducations payantes, des neuro- psychologues, des orthophonistes…. C’est à dire on va ailleurs, on essaie d’être au niveau des exigences de l’école qui de toutes façons ne bougera pas, il n’y aura pas une pédagogie qui se diversifiera, il n’y aura pas un•e enseignant•e qui sera formé, en tous cas, c’est l’état actuel, mais on dira à l’enfant handi d’aller voir une orthophoniste etc, et celles et ceux, nombreuses et nombreux, non reconnu•es handis par les MDPH iront, si leurs parents ont les moyens, voir une psychomotricienne etc, et de toutes façons, il y a peu de chance qu’ils et elles arrivent à devenir comme celles et ceux pour qui l’école est faite. C’est une école du tri, et, dans ce tri-là, même les gamin•es les mieux accompagné•es sont quand même en inégalité de chances.

Cécile Morin : c’est le milieu social qui est déterminant. On a une pathologisation des problèmes sociaux par le biais du handicap. Ça, ce n’est pas nouveau, le handicap a servi à pathologiser les formes d’exclusion sociales et ça on le voit très bien par l’orientation des élèves par exemple en SEGPA, qui est faite comme ça parce que les parents ne peuvent pas vraiment se défendre.

L’école française est-elle validiste ? De quelle manière ? Quelles sont les discriminations et les relégations communément vécues par les élèves handicapés dans le système scolaire ?

Cécile Morin : je pense que sur cette question, il y a deux choses. Il y a tout ce dont on a parlé, c’est à dire le traitement et l’orientation des élèves et la façon dont ils sont déconsidérés, ok, mais ensuite, il y a le discours des enseignements disciplinaires sur le handicap dont parlait Elena. Or, dans les ressources sur le handicap proposées aux enseignants, y compris parmi celles validées par les IPR sur les sites académiques ou sur Eduscol, on trouve beaucoup de représentations validistes. Déjà, il n’y a pas du tout de sensibilisation au validisme, le validisme n’existe pas, ne semble pas exister, alors que, par exemple, en matière d’égalité filles/garçons, il y a eu des associations, je pense à une association comme Mnémosyne, qui a produit énormément de ressources qui ont infusées dans l’éducation nationale, et il y en a qu’on retrouve, donc, là, il y a eu vraiment des choses de faites mais, là, un•e enseignant•e de bonne volonté qui ne connaît pas grand-chose, elle ou il va diffuser un discours validiste en fait, en toute bonne foi…

Lény Marques : et en plus, ça n’existe pas en dehors des cours spécifiques. C’est-à-dire qu’en histoire, il n’y a pas une seule ligne sur notre histoire.

Cécile Morin : alors là, je renvoie à un article que j’ai écrit sur le handicap dans l’enseignement, de l’histoire notamment2.

Lény Marques : et ça, c’est un peu le cas dans l’histoire de plein de groupes discriminés, c’est-à-dire qu’on est invisibles dans toutes les autres matières, par contre on existe que dans le validisme, il n’y a pas de réflexion propre aux personnes handicapées avec un discours claire sur l’exclusion, non. En même temps, l’institution ne va pas se tirer elle-même dans les pattes, c’est bien connu.

Elena Chamorro : on a juste, par rapport à ce que disait Cécile, on n’a pas beaucoup de ressources particulières, mais on a cet article de Cécile3, j’ai aussi analysé un petit peu une vidéo faite par Les petits citoyens4, qui était une espèce de vidéo à utiliser à destination des enseignants pour faire des sensibilisations au handicap, et après, j’avais fait un petit texte aussi sur les mises en situation5 qui pourra aussi peut être vous éclairer sur les démarches complètement à côté de la plaque, qui ont cours. Et après, moi je sais qu’en espagnol, les professeur•es ont recours à toutes les productions culturelles, films, etc, qui se font, et qui sont encore dans ces carcans de vision très validistes : on est soit misérable, soit des êtres extraordinaires, voilà … Il y a tout ça. Il y a très peu de ressources qui soient produites par les personnes concernées elles-mêmes. Et là, je vous disais, il y a une petite perle, parce que c’est une perle rare, c’est pas magnifique comme série, mais c’est à relever. Je parle de la série Un mètre vingt6, qui est une série à recommander à tous les lycéen•nes parce que c’est écrit par une personne concernée, elle le joue elle-même, c’est un point de vue situé, ce qui n’est souvent pas le cas. C’est pas un regard posé et un regard surplombant qui explique les autres à celles et ceux qui sont comme moi.

Cécile Morin : les dévalideuses et le CLHEE ont produit des ressources aussi, par exemple, je pense à une vidéo pour France TV slash, faite à leur demande, sur le validisme7. Donc, tu vois, c’est un petit spot, il y a un petit travail de montage, c’est à destination d’un public lycéen. On a produit aussi et mis en ligne des ressources comme le texte d’Elena etc. ça, maintenant, bon… On va continuer mais…

Elena Chamorro : il y a juste un truc, on a parlé beaucoup de la partie des moyens, des manques de moyens, et on a dit aussi, on a pointé que le grand problème était l’existence de l’école spécialisée qui autorise des discours de la part des profs, voilà… de certain•es profs qui résistent et qui se plaignent, à juste titre, des manques de moyens mais qui ne pointent pas le problème réel, qui voudraient se débarrasser des enfants, c’est à dire qu’ils trouvent qu’ils ne sont pas légitimes à l’école. Une phrase qui revient souvent c’est « j’en ai 30, donc je ne peux pas. » Donc, ces 30 sont légitimes et l’autre a un besoin particulier auquel je ne peux pas répondre. Et il n’y a à aucun moment dire, ben, moi, ce 31, il est dans la masse, et moi, je dois répondre à l’ensemble. Ça c’est le grand truc à faire comprendre, peut- être. Et alors, tu demandais quelles sont les discriminations, les relégations communément vécues, il y a un hashtag qui a circulé il y a quelques mois, qui s’appelait #nouseleveshandi et après, il y a eu #nousetudiantshandi8 et là tu pourras, si tu cherches des anecdotes et des petits témoignages qui, en fait, par leur nombre font système, et on voit qu’il ne s’agit pas de petit•es profs isolé•es dans leurs coins, mais que c’est vraiment un système qui produit ça, et voilà, ça vaut le coup de dire ce que l’on vit au quotidien.

Cécile Morin : il y a juste un truc dont on n’a pas parlé, c’est la politique en direction des élèves handicapés, l’Education nationale les oriente vers le professionnel aussi. Ça, c’est un truc vraiment important. Les ULIS par exemple, il n’y en a que dans les lycées pros et technologiques, pas dans les lycées généraux. Pourquoi ? Parce que les élèves handicapé•es, quel que soit leur handicap, sont orienté•es vers la voie professionnelle, mais en dépit du bon sens et souvent, de ce qui leur plaît9 c’est-à-dire que des élèves avec des troubles autistiques pourront être orienté•es vers du marketing, n’importe quoi…

Elena Chamorro : des dyspraxiques vers des travaux manuels…

Cécile Morin : et ça c’est très dur, et ça aussi le rapport Dubois Jumel sur l’école montrequ’il y a vraiment cette politique qui fait que des élèves handicapés ont très peu de chance de suivre des études, déjà, et surtout des études générales. Pourquoi ? Parce qu’en fait les ESAT vont recruter dans les ULIS10. Et donc, là, c’est très dur de résister à l’orientation, enfin, tu vois, à cette orientation fléchée quoi. Au niveau du lycée, il n’y a pas d’ULIS dans les lycées généraux, et pourquoi il n’y en aurait pas en fait ?

Quel est votre regard sur les dispositifs ULIS ?

Lény Marques : en fait, on ne nie pas le besoin d’éducation spécialisée, on nie le fait qu’on soit obligé de faire des classes spécifiques, des dispositifs spécifiques, séparés. Et nous, ce qu’on n’aime pas, c’est la ségrégation. On veut que tout le monde ait accès à tout en même temps. Donc, le principe d’éducation spécialisée, oui, mais au sein de la communauté.

Cécile Morin : et c’est pour ça que la loi Celaá de 2020 en Espagne11 est intéressante car elle ne concerne pas seulement les élèves handicapé•es mais aussi celles et ceux qui n’arrivent pas à suivre dans les classes pour plein d’autres raisons que le handicap en fait. Et tu vois, si tu as un•e élève qui n’arrive pas bien à suivre parce qu’il ou elle a des difficultés, tu ne vas pas dire, « Ah non, mais attends, moi, je ne suis pas formé ! », « Ah non, mais attends, moi, j’en ai 30 », tu vas essayer d’adapter ton enseignement, voilà, ces élèves là, il faut aussi les prendre comme ça. C’est à dire que faire un programme qui a été pensé par des gens qui n’ont jamais enseigné et il va falloir le faire, c’est complètement con,en fait, et il y a plein d’élèves qui sont sur le bord de la route, et les élèves qui sont dans les dispositifs ULIS, mais aussi d’autres élèves qui sont dans les classes ordinaires… Donc, c’est ça qu’il faut repenser aussi en fait…

Elena Chamorro : le handicap n’explique pas tout. Et souvent, il y a ce biais épistémique, c’est à dire que tout problème va être mis sur le compte du handicap.

Cécile Morin : là, c’est encore une façon de naturaliser une sorte d’infériorité ou de déficience, alors qu’en fait, il y a d’autres élèves …

Lény Marques : l’école exclut une bonne partie de la population, déjà. Il y a plein de raisons différentes que le handicap, mais on ne se focalise que sur ça.

Cécile Morin : pourquoi ne pas penser à ce compte des aides spécifiques pour d’autres types de problèmes que rencontrent les élèves, avec des enseignant•es spécialisé•es à certains moments, et du coup, ça permet aussi de repenser en fait ce que doit être l’enseignement pour tout le monde.

A quelles conditions l’école française pourra-t-elle se définir comme inclusive ?

Elena Chamorro : le jour où elle s’appellera « école » je pense.

Lény Marques : le jour où on aura le droit d’y aller.

Elena Chamorro : le jour où elle s’appellera « école », où il n’y en aura qu’une d’école, voilà, moi je pense qu’on aura gagné.

Quelles sont les discriminations et les relégations communément vécues par les personnels handicapés à l’école ?

Cécile Morin : quand on, en fait, on veut passer un concours national de la fonction publique, quand tu es handicapé•e, déjà, il faut passer devant une commission pour avoir l’autorisation de le passer. Enfin, moi, ça a été mon cas pour passer les concours d’enseignement. Et puis il y a ça aussi la discrimination à la formation parce qu’il faut le savoir, donc, moi, à mon époque, elle se réunissait deux fois par an, donc, si tu veux, au moment de ton inscription, si tu ne le sais pas, tu l’as raté ton inscription, quoi… En fait, tu sais, en sociologie, on dit que les diplômes, c’est le réseau du pauvre, c’est l’arme du pauvre, c’est l’arme de ceux qui n’ont pas de réseaux Et bien, tu vois, pour une personne handicapée, déjà, accéder à l’école ordinaire, c’est déjà une énorme ambition, et ensuite, les personnes qui réussissent à y accéder, souvent, ils investissent vachement dans le diplôme, parce que c’est l’arme du pauvre, parce que nous, on n’aura pas de réseau, parce que, nous, on n’aura pas de mobilité, tout ce qu’il faut pour réussir, aujourd’hui, on l’a pas quoi… Et, du coup, tu as quand même des élèves handicapé•es qui passent par l’école ordinaire et qui sortent diplômés, tu vois, mais qui ne peuvent pas faire valoir leurs diplômes sur le marché du travail.

Elena Chamorro : et, en fait, je disais tout à l’heure que ce qui est demandé à l’élève au sein de l’école est de s’adapter, c’est à dire c’est l’assimilation. Le maître mot c’est ça. Et bien, pour les personnels, c’est la même chose. Moi, mon expérience, c’est ça. À la fac, au quotidien, on est laissé•es tout le temps dans l’impensé, même si on a des locaux accessibles, ce qui n’était pas le cas quand j’ai commencé à exercer, imparfaitement accessibles, à vrai dire. C’est un travail constant pour s’adapter, y compris en termes de temporalité… ça ne concerne pas que l’accessibilité, ça concerne pas non plus que les résistances. J’ai une collègue qui avait beaucoup de mal à être maître de conf, c’est à dire que la qualité du diplôme c’est l’arme du pauvre, mais c’est une arme moins puissante que celle d’un valide.

Cécile Morin : sur une question qui a été évoquée lors du Grenelle de l’enseignement et de l’éducation nationale organisé par Blanquer, en fait, aujourd’hui, l’évolution de carrière, elle va se faire vachement sur les heures supp. Il faut voir que les personnels handicapés ne font pas d’heures supp. Donc, en fait, comme disait Elena, bon déjà il y a les obstacles, déjà passer des concours, tu as des obstacles législatifs, ok, très bien, ensuite, il faut faire la preuve de ta légitimité, la légitimité, même si tu as des diplômes, elle n’est jamais assurée, et, ensuite, si tu veux, l’évolution de carrière dans l’éducation nationale maintenant elle se fait par ce système, souvent, des heures supp, et bien les personnes handicapées, elles n’en font pas. Donc, il y a tout un tas d’évolutions de carrière, de formation, de passerelles, plus le fait qu’il va falloir faire ses preuves, etc..

Elena Chamorro : non seulement elles ne font pas des heures sup, mais elles font bien souvent des temps partiels pour pouvoir assurer après, ben, la fatigue, le temps, le temps qui n’est pas forcément le fait de notre handicap… moi je sais que si j’ai besoin de trois fois plus de temps, c’est parce que les cheminements ne sont pas toujours les mêmes que pour les valides,… ce n’est pas toujours le fait de mon corps, de mes incapacités corporelles, c’est le fait de la façon dont les choses ont été organisées ou prévues. J’ai fonctionné longtemps par exemple avec un seul toilette au cinquième étage, et des ascenseurs bourrés qui me faisaient perdre un temps fou pour aller aux toilettes… et j’ai fait du temps partiel, qui était de droit, mais que je payais : non seulement je ne pouvais pas faire d’heures sup, mais j’en faisais moins et j’avais une perte de salaire, qui se répercutait sur moi, il n’y avait aucune compensation.

Cécile Morin : c’est ça le handicap en fait, c’est ça, ce que tu décris. C’est-à-dire qu’en fait ce n’est pas toi qui est fatigable, c’est que les obstacles te rendent fatigué•e. Et juste un autre truc : quand tu es élève handicapé•e à l’école ordinaire quand tu as réussi parce que tes parents t’ont fait échapper à l’institution : tu as deux trucs que tu intériorise, c’est qu’il ne faut surtout pas faire de vague, surtout se comporter de façon conforme parce que sinon, si tu es un peu chiant en classe, et bien, hop, ta place ne sera pas assurée. Et ensuite, c’est d’être bon élève. C’est quand même deux trucs que les élèves intériorisent…

SUD éducation se bat pour une école égalitaire et émancipatrice et dans une perspective de transformation sociale. Les analyses de notre syndicat pointent les offensives libérales et réactionnaires comme les principaux freins à la réalisation de cette école. Partagez-vous ces constats ?

Elena Chamorro : non seulement on partage ces constats, mais, on ne l’a pas dit, une lutte antivalidiste est nécessairement anticapitaliste, et on n’a pas nommé non plus tous les courants marxistes qui, lorsqu’on a défini le handicap, comme construction aussi liée au capitalisme, que certains chercheurs ont mis en avant11.

Lény Marques : comme les femmes sont la variable d’ajustement du chômage dans le patriarcat, et bien les handicapé•es servent aussi de variable d’ajustement pour l’emploi, pour plein de choses…

Cécile Morin : tout à fait. C’est à dire que, pour moi, pour un syndicat interpro, il faut vraiment pas séparer la question de l’éducation de la question du travail. Et c’est pour ça que moi j’insiste franchement sur l’effet de filière, c’est à dire que quand on se dit « ils sont mieux en IME » bon, c’est faux, d’accord, mais il ne faut pas voir que l’instant où ils vont être en petits effectifs, il faut voir ce qu’ils vont devenir, comment ils vont alimenter l’exploitation en ESAT…

1. On peut y lire : « pour bien des élèves en situation de handicap scolarisés en établissement spécialisé – pour un tiers d’entre eux, en fait – la scolarisation réduite à une journée ou une demi-journée par semaine, perd toute consistance au point de relever presque de l’abstraction », Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’inclusion des élèves handicapés dans l’école et l’université de la République 14 ans après la loi du 11 février 2005, sous la direction des députés Jacqueline Dubois et Sébastien Jumel, 2019, p. 49.

2. Cécile Morin, Le handicap, un impensé de l’enseignement de l’histoire, Carnet de recherche Aggiornamento hist-géo, 2019 : https://aggiornamento.hypotheses.org/4386

3.https://clhee.org/2019/06/23/le-handicap-un-impense-des-enseignements-disciplinaires/

4. https://clhee.org/2020/11/03/sensibiliser-au-handicap-ou-sensibiliser-au-validisme/

5. https://clhee.org/2018/05/28/depolitisation-et-regard-valido-centre-les-mises-en-situation/

6. https://www.arte.tv/fr/videos/RC-021939/un-metre-vingt/

7. https://fr-fr.facebook.com/francetvslash/videos/quest-ce-que-le-validisme-/589258735013982/

8. https://twitter.com/search?q=%23NousElevesHandis&src=typeahead_click&f=top

9. Voir sur ce point l’analyse éclairante de Renaud Guy, coordonnateur d’ULIS et militant CGT Educ’action Handicap, ULIS, scolarisation, présupposés validistes et lycée professionnel, Journée d’études organisée par la CGT Educ’action Rhône/Isère, Lyon, mars 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=fHrwpZiciBQ

10. « La France tend donc à dissuader ses enfants en situation de handicap d’entreprendre des études supérieures. Lorsqu’ils s’y lancent tout de même, on les pousse à s’orienter vers la voie professionnelle, sans que cela soit toujours ni souhaité, ni justifié » : Op. Cit.p. 105.

11. http://quefaire.lautre.net/Roddy-Slorach

Une école inclusive, qui pourrait être contre ?

Pour l’Éducation nationale, il s’agit de répondre à de nouvelles attentes de la société, des parents, et, pour les personnels, d’œuvrer à un réel épanouissement, et une émancipation des élèves en situation de handicap.

Pour l’Éducation nationale, il s’agit de répondre à de nouvelles attentes de la société, des parents, et, pour les personnels, d’œuvrer à un réel épanouissement, et une émancipation des élèves en situation de handicap.

Et pourtant, dans les faits, nous sommes beaucoup à constater amèrement que l’école inclusive telle que nous la souhaiterions n’est pas encore là.

Parmi les explications possibles :

- les collègues sont soumis-es à des injonctions institutionnelles sans déploiement de moyens en conséquence (effectifs de classe, formation, temps de concertation, …)

- la nécessité d’un temps long pour que les représentations des attendus de la scolarité dans la société française évoluent

- l’école est pour l’instant toujours imprégnée d’un fonctionnement méritocratique et élitiste.

Cette situation engendre de la souffrance au travail, un sentiment de culpabilité chez les personnels et, du côté des familles et de l’élève, de l’insatisfaction et un sentiment de non prise en compte de ses besoins.

Alors, quelles solutions possibles ?

Une première réponse réside dans la réflexion syndicale.

SUD éducation a choisi la voie de l’émancipation pour toutes et tous et c’est à travers elle que les professionnels pourront imaginer d’autres chemins.

Il est temps de s’affranchir des pratiques élitistes qualifiées à tort de « républicaines » et de « démocratiques » sous couvert « d’égalité des chances » et de réussite au mérite.

non plus en termes de handicap ou de « singularité » de chacun·e.

Quoi qu’il en soit, de toutes les pistes évoquées ici, il résulte que la mise en place d’une pédagogie réellement inclusive nécessite de gagner au moins trois grandes revendications syndicales :

- du temps de réflexion et de partage, pour penser, coopérer et construire

- une formation (initiale et continue) pour tous les personnels.

- la limitation des effectifs des classes qui comptabilisent les élèves inclu•ses.

Un métier construit dans la précarité

C’est en 2014 qu’est créé le métier d’accompagnant·e des élèves en situation de handicap, appelé AESH. Énième acronyme, mais tout en continuité avec les précédents statuts, notamment celui d’auxi

Les années qui ont précédé ont été celles des premières mobilisations contre les bas salaires, l’absence de perspectives et la précarité, redoublée par le recours massif de la part du ministère aux contrats d’insertion sous toutes leurs formes.

Le nombre de personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap, de la maternelle au supérieur, n’a fait que croître depuis la loi handicap de 2005 : à peine plus de 10 000 en 2006 contre quasiment 130 000 aujourd’hui.

Pourtant, malgré l’arrivée

S’ouvrir à une réflexion inclusive commence par ce premier pas de côté.

Paradoxe de l’institution : un large panel d’outils qui autorise une programmation adaptée des objectifs d’apprentissage (PAOA, PPS, PAP) et, dans le même temps, un fonctionnement toujours plus sélectif, avec des bulletins de notes, une école du tri, du classement, la mise en compétition permanente des élèves et une pression de la hiérarchie sur les programmes à finir.

Il faut alors s’emparer de ces outils officiels souvent méconnus qui permettent la co-construction d’objectifs partagés par les professionnels qui entourent l’élève à partir de l’analyse des besoins. Il est nécessaire de gagner une véritable formation pour comprendre ces besoins mais aussi du temps de concertation pour les analyser et chercher collectivement des adaptations, sinon ces outils de programmation adaptée resteront chronophages, formalistes et surtout inutiles.

La réalisation de l’école inclusive ne peut donc être menée que collectivement. Le partenariat en est la clé : la famille, les enseignant·es, les AESH, la vie scolaire, le personnel médico-social, les ERSEH, les établissements de santé (SESSAD, CMP, CMPP, HDJ), les établissements spécialisés (ITEP, IME, IMPRo).

Dans la classe, l’enjeu pour les collègues est de répondre à l’hétérogénéité du groupe. Pour cela, les pédagogies alternatives et coopératives sont des vraies pistes : semaines interdisciplinaires, classe puzzle, pédagogie institutionnelle, pédagogie de projets, jeux cadres, autant de dispositifs où l’élève est acteur.rice (et non pas réceptacle de savoir), en interaction avec ses pair·es et qui prennent en compte les besoins de chaque enfant. Une autre façon de penser la pédagogie inclusive est la conception universelle des apprentissages (CUA) qui construit la séance en termes d’accessibilité de contenu et

liaire de vie scolaire (AVS) : des CDD, des temps incomplets imposés, un salaire au SMIC, l’absence de formation. Seule nouveauté de ce nouveau

massive rentrée après rentrée de ces personnels dans les contingents académiques, et dans les écoles et établissements, la reconnaissance institutionnelle et du rôle éducatif et pédagogique des AESH est restée dans les limbes de la dichotomie titulaires versus contractuel·les. Maltraité·es, méprisé·es, ignoré·es, les AESH ont dû s’imposer par elleux-mêmes dans le paysage de l’école pour toutes et tous.

Preuve en est, en juin 2019, le ministère a pensé nécessaire de rappeler dans une circulaire de rentrée que les AESH étaient « membres à part entière de la communauté éducative ».

Des moyens en fonction des besoins versus une logique comptable

Cette circulaire vient également modifier le cadre d’emploi : fini le recours aux contrats d’insertion et aux contrats courts, place… aux CDD de 3 ans ! Dans la communication du ministère, cela équivaut à des mesures de déprécarisation. Pourtant, les conditions statutaires et salariales restent les mêmes : on y verra plutôt une vision assumée de la précarité structurelle, dans la droite ligne de ce qui s’annonce pour l’ensemble de la Fonction publique.

Septembre 2019, c’est également la première phase du déploiement des PIAL : les pôles inclusifs d’accompagnements localisés. Derrière cet acronyme, c’est la logique de mutualisation à outrance des moyens qui prévaut : les AESH accompagneront de plus en plus d’élèves, et ces dernier·es bénéficieront de moins en moins d’heures. Au ministère et dans les rectorats on sort les calculatrices pour établir des taux d’accompagnement et ne pas dépasser les seuils fixés par la rue de Grenelle. S’il faut pour cela qu’un·e AESH accompagne jusqu’à 6 élèves, et bien ce sera le cas, et le maître-mot d’autonomie viendra vernir le décor, peu importe les besoins réels de l’élève et… la construction de son autonomie.

Trois ans après, ça grince au sein même du ministère, puisque dans son rapport annuel publié en juillet 2022, la médiatrice de l’Éducation nationale met un coup de pied dans la fourmilière, dénonçant à demi-mot les PIAL.

La logique validiste de la précarisation

Ce qui transparaît derrière tout cela, c’est le faux-semblant de l’inclusivité ministérielle. Dans la région de Nantes, personnels et parents d’élèves en lutte écrivaient : « sans les moyens, l’école inclusive n’est qu’un slogan ».

Pour une école réellement inclusive, c’est-à-dire une école qui se donne les moyens d’accueillir tou·tes les enfants, quels que soient leurs difficultés et leurs besoins, il faut tout mettre à bas et tout repenser : du bâti aux programmes, du nombre d’élèves par classe à la pédagogie, réellement former tou·tes les professionnels, former des enseignant·es spécialisé·es…

Les AESH sont un pilier de cette école que nous avons à cœur et que nous revendiquons, mais dans de toutes autres conditions ! C’est le sens de nos revendications pour un statut de fonctionnaire (et une titularisation sans condition !) et la création d’un nouveau métier d’éducateur·trice scolaire spécialisé·e. Ce changement de dénomination vient rompre avec la logique de précarisation des métiers du care, métiers largement féminisés (plus de 90% pour ce qui concerne les AESH), sous-payés et déconsidérés. Cette maltraitance salariale agit comme un miroir des logiques handiphobes de l’État : parce qu’il s’agit d’accompagner des enfants handicapé·es, on peut se permettre de précariser.

Dans la même logique, parce qu’il est communément considéré que “tout le monde peut faire ça”, on ne forme pas les personnels. Les 60 heures de formation initiale (quand elles ont lieu) et la rarissime offre de formation continue sont loin d’être à la hauteur des exigences. Pourtant, accompagner des élèves en situation de handicap dans leur parcours et leur vie scolaire ne peut pas s’improviser, tout autant que les pratiques professionnelles nécessitent une formation tout au long de la carrière, pour les ré-interroger et les approfondir.

Au cours des mobilisations menées par les personnels AESH depuis deux ans, une réflexion est menée pour penser ensemble les questions salariales-statutaires et la défense d’une école réellement inclusive. C’est de la nécessité de cette articulation qu’il faut convaincre pour que nos luttes les fassent résonner ensemble, pour une autre école, égalitaire, émancipatrice, et non-validiste, loin des marécages réactionnaires !

Étudiant·es et personnels en situation de handicap dans l’ESR

Les étudiant·es en situation de handicap à l’université : état des lieux, sélection et discriminations visibles et invisibles... peut (largement) mieux faire !

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, le nombre d’étudiant·es en situation de handicap (ESH) a été multiplié par 5 dans les établissements de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ESR). En 2019, on comptait près de 40 000 ESH déclaré·es soit 1,82% de la population étudiante. Il faut cependant rester prudent puisque ce chiffre ne reflète non pas la population d’ESH mais bien celle qui s’est déclarée auprès des structures handicap de leur établissement.

Par ailleurs, les ESH se répartissent de manière inégale et orientée au sein des filières et des niveaux : sur-représenté•es en Licence et dans les études courtes (BUT), les ESH le sont aussi dans les filières de sciences humaines et sociales (SHS), quand des procédures de ségrégation voire de quasi-exclusion (Médecine) peuvent encore exister au sein de certaines filières. On constate aussi au niveau national une surreprésentation des ESH femmes (57%). Des disparités discriminantes qui perdurent donc malgré l’obligation de garantir des mesures de compensation du handicap pour les établissements.

Comme le reste de la société, les universités se sont tout d’abord centrées sur les handicaps visibles (et principalement moteurs) et donc sur les questions d’accessibilité physique des locaux. Cette approche reste pourtant largement validiste puisqu’elle vise à simplement éliminer quelques obstacles tout en restant dans un environnement inhospitalier et difficile (voire agressif) pour les ESH. Pire, elle ne prend jamais en considération les diverses formes de handicap psychique (états dépressifs, encombrement psychique…). Il ne suffit pas de pouvoir se rendre en cours pour que soient réglées toutes les questions d’accessibilité à l’ensemble des activités liées à l’enseignement, à la pédagogie et à la recherche. En parlant « d’étudiant·es en situation de handicap », il s’agit de mettre l’accent sur l’interaction entre une personne et ses caractéristiques individuelles et son environnement, à rebours des notions libérales individuelles, de normes mais aussi d’une approche universaliste qui certes publicise l’accessibilité de l’environnement universitaire, mais en tentant de tout normaliser sans prendre en compte l’ensemble des interactions qui se jouent entre les ESH et l’ensemble de la communauté universitaire.

Dans cette acceptation « interactive », la question du handicap devient une question principalement sociale et non plus médicale. À l’Université pourtant, l’accompagnement des ESH relève de quelques personnels des structures handicap et des services de santé des étudiant·es (SSE) et de quelques enseignant•es référent•es alors que celui-ci devrait être pris en charge collectivement. C’est à l’ensemble de la communauté universitaire, des étudiant·es aux enseignant•es en passant par les personnels BIATSS de prendre en compte et en charge cette dimension de la vie sur un campus et dans les salles de cours.